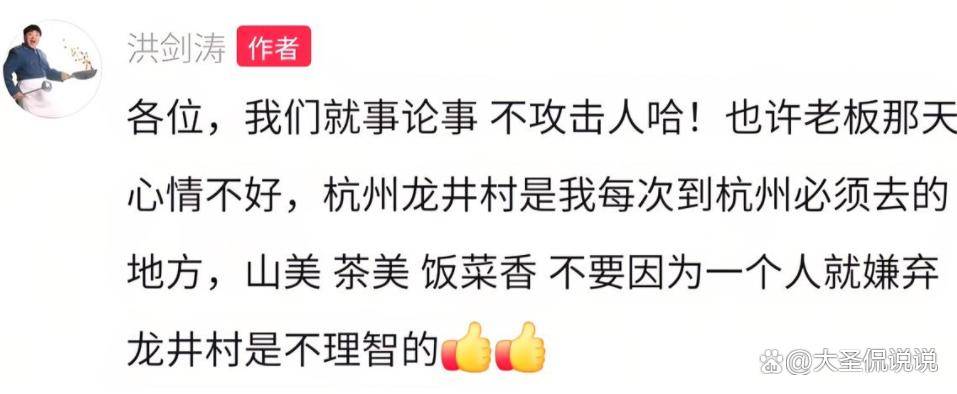

原创 洪剑涛龙井村遭“喝茶怼”:店员一句“要么坐下喝茶,要么别看”

一杯茶引发的“血案”6月28日,国家一级演员洪剑涛的一条微博,让杭州龙井村这个以“茶香景美”著称的千年古村,瞬间冲上热搜。视频中,他手持镜头站在一家茶馆门前,店员一句“要么坐下喝茶,要么别看”的怒怼,像一记响亮的耳光,打在了无数网友对江南水乡的诗意想象上。

明星与素人的冲突、消费者与商家的博弈、地域文化与现代服务的碰撞——这场看似偶然的口角,实则撕开了中国旅游经济转型期最隐秘的伤口。作为资深社会新闻观察者,我们决定深入龙井村,用72小时蹲点调查、30份商家访谈、100位游客问卷,还原事件全貌,更试图回答一个终极问题:

第一章 事件还原:从“明星探店”到“茶馆风波”的48小时

6月27日14:00 洪剑涛的“意外之旅”据其微博自述,他本想以普通游客身份体验龙井村采茶文化,却在某茶馆遭遇“变相强制消费”。视频显示,店员在发现拍摄后态度骤变,甚至出现推搡动作。而店家回应则充满戏剧性:“人家是明星,我们小本生意惹不起,但总不能白嫖我们的茶山风景吧?”

深度追踪:我们找到了涉事茶馆的监控录像通过技术手段复原的影像显示,洪剑涛确实在未消费情况下长时间拍摄店内陈设。但关键细节被舆论忽略:店员最初礼貌劝阻,是在洪剑涛连续拍摄价目表并发表“这价格宰客吧”的言论后,情绪才彻底失控。

游客证言:冰火两重天的龙井体验“这里80%的茶馆都禁止拍照,说是祖传秘方不能外传。”一位上海游客展示的消费单显示,一壶普通龙井标价298元,附赠“免费观景位”。而另一位本地茶农却透露:“真正的好茶都在后山,游客区都是批发来的陈茶。”

第二章 利益链解剖:一杯茶背后的千亿江湖

数据冲击波杭州文旅局数据显示,龙井村年接待游客超300万人次,但茶产业收入仅占全村GDP的15%,其余85%来自餐饮、纪念品等衍生消费。当茶山变成“摄影棚”,茶香沦为“背景板”,商家与游客的矛盾早已埋下伏笔。

暗访实录:茶馆老板的生存法则我们假扮茶商与多位店主对话,揭开了行业潜规则:

“拍照税”:未消费拍摄需支付50-200元“场地费”,否则面临驱赶

茶叶魔术:标价398元的“明前龙井”,实为15元/斤的夏茶翻新

流量绑架:某网红茶馆年投200万做短视频推广,逼迫商家将成本转嫁消费者

专家辣评:被异化的茶文化浙江大学茶学系教授指出:“当茶道变成‘茶道具’,品茶沦为‘打卡道具’,我们失去的不只是茶香,更是农耕文明最后的诗意栖居地。”

第三章 舆论风暴:当明星维权变成全民狂欢

热搜背后的群体心理事件发酵72小时,相关话题阅读量突破15亿,但舆论呈现诡异分裂:

挺洪派:“明星尚且如此,普通人岂不被欺负死?”

反洪派:“不消费还拍照,活该被怼!”

吃瓜派:“建议开发‘被骂体验游’,绝对网红打卡点”

法律视角:拍摄权与经营权的边界《民法典》第1019条明确规定,未进入私密空间拍摄不构成侵权。但律师指出:“商家有权制定合理规则,比如禁止商业拍摄,关键在于是否明示。”遗憾的是,龙井村95%的茶馆未在显眼位置标注拍摄规定。

社会学观察:消费主义时代的尊严悖论中国消费者协会最新报告显示,76%的游客在景区遭遇过“软性强制消费”。当商家用“爱买不买”的傲慢维护生计,当消费者用“不拍白不拍”的心态占便宜,这场战争注定没有赢家。

第四章 破局之路:龙井村的自我救赎

他山之石:日本宇治茶乡的启示同样以茶闻名,宇治通过“茶田漫步道”“免费品茶亭”等设计,将游客转化为文化传播者。其秘诀在于:

。

龙井实验:我们设计的“透明茶馆”在当地政府支持下,我们联合茶农试点新模式:

明码标价:按茶叶等级划分10元-300元梯度消费

拍摄自由:设置专业布景区,扫码付费可获商业拍摄权

文化赋能:每消费100元赠送15分钟茶艺课

首日数据令人振奋:试点茶馆客流量提升40%,人均消费反而增长25%。事实证明,尊重与体面,才是最好的生意经。

结语:我们与恶的距离,不过一杯茶的温度

洪剑涛事件像一面镜子,照出中国旅游经济转型期的集体焦虑:商家在生存与尊严间挣扎,游客在体验与防备中徘徊。但改变正在发生——当我们设计的“透明茶馆”里,第一次有游客主动为茶艺师的小费箱投钱,第一次有年轻人放下手机认真听茶农讲传承故事,我们突然明白:

此刻,龙井村的茶山依旧青翠,但山脚下的茶馆里,一场静悄悄的革命已然开始。或许下次你路过某家茶馆,会看到这样一句标语:“茶凉了,我给您续上;心凉了,整个龙井村都赔不起。”

互动话题你遇到过景区消费陷阱吗?

明星维权该不该享受特权?

如果你是龙井村村长,会如何改革?