重温经典|细解《上海滩》许文强的“抉择与背叛”

1980年首播的电视剧《上海滩》已在“重温经典”频道播出,这部电视剧不仅在香港创下收视神话,更是风靡整个华语世界。周润发饰演的“许文强”和赵雅芝饰演的“冯程程”,凭借白围巾、麻花辫等经典造型与熠熠生辉的人格魅力,成为跨越数代人记忆的文化符号。这部剧深刻影响了后续电视剧的类型化创作,并催生了多个翻拍版本,却始终无法撼动原版在观众心中的地位。

其中,第十集至第十二集中“许文强背叛冯敬尧”段落是全剧最大的情节转折点,也是最具爆发力和戏剧张力的核心事件之一。今天,让我们重温这场“抉择和背叛”里《上海滩》历久弥新的叙事艺术。

作者:张夏怡(中国传媒大学戏剧影视学院24级硕士研究生)

策划:李胜利(中国传媒大学戏剧影视学院戏文系系主任)

本文编辑:赵聪 毛逸

自《上海滩》第九集起,鲁秋白之死、女间谍山口香子的登场以及冯敬尧与日本势力日益紧密的勾连,让许文强的事业线及其与冯程程的感情线陡然转危。在第十集的结尾处,冯敬尧对许文强“押送一批神秘货物交给日本人”的致命考验,更是如同悬顶之剑,逼迫许文强做出最终抉择——是选择继续做一个中国人,还是做一个盲的人?

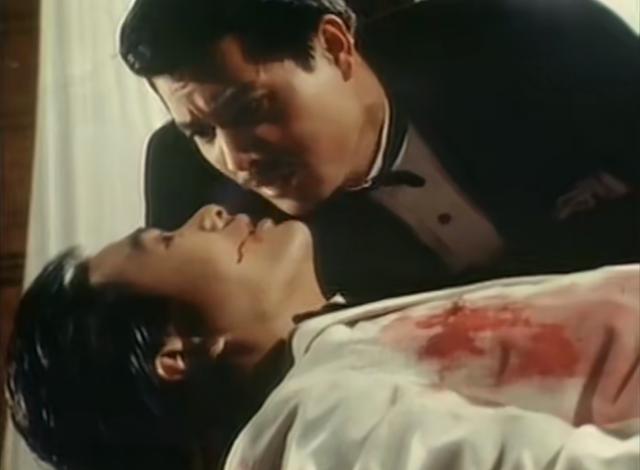

电视剧《上海滩》剧照

电视剧《上海滩》剧照

前者是一条权力、爱情甚至是生命都将失去的死亡之路,后者则是出卖灵魂的苟且之道。无法两全、难以转圜,戏剧冲突达到了高点。但是作品却并未将冲突外化,而是反其道而行之——将巨大的心理重压用凝练的叙事来呈现。

从怀疑到明确冯敬尧要帮助日本势力屠戮爱国组织精武门,将近15分钟的时长内,几乎只有人物的细节动作和外部行动,许文强的台词甚至没有超过15句。编导用镜头冷静地捕捉许文强细微的肢体语言,展现其层层情绪:

不安滋生——指间烟蒂燃尽仍未察觉。

怀疑激化——放下电话时手的微微颤抖与不知所措;仰头饮尽烈酒;攥紧衣襟时暴起的青筋。

真相重击——用大衣紧紧裹住身体的动作,象征人物内心的寒意。

电视剧《上海滩》剧照

人物的外部行动更是简洁、清晰、有意味。接到任务之后,许文强打了第一通电话,意图查清货物具体信息,但最终放弃调查;随后他打出了第二通给冯程程的电话,并前往寻找冯程程;接着他只身前往仓库查看真相;最后打出一通提醒精武门的电话。这一串行动链,无比清晰地描摹出许文强从不安怀疑,到退缩逃避,再到寻求精神庇护,最终毅然选择直面现实的完整心路历程。每一个行动都不是随意为之,环环相扣、层层递进,承载着相当大的信息量和情感重量。

电视剧《上海滩》剧照

电视剧《上海滩》剧照

这种凝练感还体现在富有深意的场景中,电闪雷鸣的雨夜、寒气缭绕的仓库,尤其是该段落中冯程程正在排练的《罗密欧与朱丽叶》剧场,戏中戏与人物命运形成了精妙的互文,将许文强的内心挣扎和故事的意义引申向更大的解读空间。

《上海滩》叙事上的刻意省略和留白,诚然有受限于早期制作条件的原因,但更深层体现的是主创优秀的创作水准及对观众智性的全然信任,拒绝将情感与思想“嚼烂”喂给观众。而真正的叙事力量,也往往蕴藏于“无声”“无色”之处。

许文强的白围巾、西装礼帽及烟姿,烙印在人们对80年代的集体记忆中。然而,其形象的经典性,绝不仅止于这些外在的视觉符号,而在于许文强细腻复杂、矛盾统一的人性层次。他既不是纯粹的正面人物,也不是典型的反面人物,而是一个复杂多面的中间人物:外表儒雅绅士,行事却可能狠辣决绝;深谙世故权谋,胸有丘壑,内心却始终重情重义;曾受进步思想熏陶,有过理想,却在现实的黑暗中坠入复仇深渊;他对冯程程爱得深沉,却又亲手撕裂了这份至情。

电视剧《上海滩》剧照

电视剧《上海滩》剧照

这种中间人物其实不易写,稍有不慎就会造成价值取向的偏颇。然而《上海滩》的可贵之处,不仅在于写出了许文强儒雅与狠辣、世故与重情、沉沦与理想并存的多重矛盾,更在于精准锚定了这些矛盾之下的统一基色——其内心深处未曾泯灭的道义感与民族大义。

编导巧妙地通过人物背景与细节对比共筑揭示这一核心。观众很快得知,许文强曾是满怀理想的燕京大学学生,因参与爱国运动身陷囹圄三年并痛失女友,他带着身心重创来到上海,发誓要埋葬旧我、追逐利益。第一集以多处细节浓墨重彩地强调了许文强的“变”:他不仅对参与学运过往讳莫如深,甚至连吃饭喜好也完全反转——一个原本只求吃饱的人,却云淡风轻地点名要品尝象征地位与品味的“蛇羹”。

电视剧《上海滩》剧照

电视剧《上海滩》剧照

电视剧《上海滩》剧照

这种“脱胎换骨”般的剧变,正是编导埋下的伏笔。它制造了巨大的悬念:曾经的理想主义者真能彻底变成唯利是图的冷酷之徒吗?

此悬念在“背叛”段落许文强的种种痛苦挣扎中,得到了强有力的回应,并最终在许文强枪杀日本间谍山口香子后那句喟叹中彻底揭开——“我终于把你杀了”。“终于”二字,是敌人得诛的解脱,更是人物最深处的性格基色。许文强的确天翻地覆,他熟谙十里洋场的生存规则,工于心计,努力将自己塑造成商人、痞子甚至是不择手段的流氓,但他骨子里那份民族大义与不可逾越的道义良心,始终岿然不动。这份民族气节,才更加震撼人心。

电视剧《上海滩》剧照

从现在的视角回望,上世纪七八十年代的荧屏并不缺少像《上海滩》一样弘扬主旋律与爱国情怀的影视作品,但却鲜少像许文强一样邪为表正为里的人物形象。有些正面英雄虽有浩然正气,却常陷于理想化的单维塑造,有侠骨、缺柔情,立场鲜明、性格单向。因此许文强一出,万人空巷,其深层原因便在于创作者大胆的艺术创造,观照英雄灵魂深处的复杂性,进而填补了银幕形象的空白。

面对背叛,冯敬尧指派其心腹、许文强曾经的生死兄弟丁力全力追杀。当丁力在自己曾经的住处寻获许文强,一场关乎情义与背叛、阶层与价值的生死对峙不可避免地爆发。这一经典桥段,曾令无数观众扼腕叹息。

“兄弟阋墙”是西方黑帮类型片的惯用桥段,《上海滩》在创作中有意借鉴了其类型元素,却绝非机械模仿,而是将冲突进行了深刻的本土化与时代化变奏,将其根源从个人的恩怨情仇,转变为乱世中阶层分野与价值取向的不可调和。

编导精心设计场面调度,突显出许文强和丁力之间巨大的认知鸿沟。整场对峙,许文强处于画面空间中的低位,而丁力的空间站位则较高,加之丁力向许文强步步逼近的调度,营造出紧张压抑的氛围。阶层分野与价值冲突被具象化为可感的空间张力和情绪压迫。

电视剧《上海滩》剧照

而二人的对白交锋,也鲜明区隔开了各自的立场与身份烙印。丁力作为“卖梨郎”出身,他的逻辑简单而现实:依附强者、获取权力、赢得尊重。他的忠诚与野心,都服务于弱肉强食的丛林法则,为的是实现从底层向“人上人”的跃升。因此,他无法理解许文强,更无法跟随许文强。

电视剧《上海滩》剧照

质问,许文强相对缄默。他难以用丁力理解的逻辑去解释自己基于民族大义和价值底线的背叛行为。他们对“背叛”“道义”“生存”等核心词汇的理解存在根本性的、无法通约的差异,因此许文强只得无奈将一切归咎给“上海”,归因于“命运”。

电视剧《上海滩》剧照

电视剧《上海滩》剧照

在权力的高压下,阶层差异与价值取向的鸿沟,让二人注定分道扬镳。由此,全剧极具江湖义气的动作产生,丁力为了放过许文强,又为了给冯先生一个交代,他割下了许文强的尾指,从此“割袍断义”。

电视剧《上海滩》剧照

许文强与丁力的决裂、与冯程程爱情的幻灭,直至最终魂断上海滩,都是其在黑暗现实下的必然宿命。《上海滩》借由许文强的个体悲剧,折射出乱世中整体性的悲剧,剧中几乎所有主要角色都在各自的命运轨道上挣扎、沉浮,却无一例外地被时代洪流与自身的抉择共同推向了深渊。这种笼罩乱世众生的无力感,是《上海滩》最动人心魄的底色,超越了传统黑帮片聚焦恩怨情仇的格局,升华为一个时代、一个民族集体沉沦的时代挽歌。

电视剧《上海滩》剧照

“浪奔浪流,万里滔滔江水永不休。”四十余载,光阴流转,许文强的白围巾、冯程程的麻花辫,早已凝结为一个时代共同的文化记忆与情感坐标。《上海滩》的经久不衰提醒我们,真正的经典,源于对人性深度的大胆探索、对叙事艺术的极致追求,以及对时代精神痛点的深刻把握。

校对丨谢双虹

监制丨李明毫 张晶雪

来源:“电视艺术”微信公众号