12岁的孩子想去韩国做练习生,该尊重还是阻止?

近日,知名演员黄奕在网络晒出12岁女儿想要去韩国做练习生的片段,一句“我想站在舞台上闪闪发光”瞬间冲上热搜。评论区里,有人担心未成年儿童的童年与未来被透支,有人委婉表示女儿的先天条件无法做爱豆。

这场母女对话,折射出无数家庭的共同困境——当孩子喊出“我想”时,监护人究竟该用“为你好”的剪刀替他们修剪风险,还是该尊重孩子的选择?

黄奕的做法值得肯定。她没有条件反射地说“不”,而是先递出“发言权杖”:“为什么不喜欢读书呢?”在了解女儿的想法后,她通过举例“韩庚肋骨骨折但不自知”的例子,让女儿明白做爱豆不只有光鲜,更多的是痛苦和无奈。也尝试与女儿深度共鸣,讲述了自己儿时被父亲打击“明星梦”的过往。

在得到女儿依旧坚定的回复后,她仍旧保持冷静,选择将这场私密的母女对话公开,并询问广大网友:“12岁的选择,该尊重还是阻止?”

一瞬间,母女俩的二元对立被打开——母亲的担忧与孩子的热望共同暴露在公共智慧里,等待被重新组合。比起嘴上说说,直面大众的评判和舆论,绝对是成为“明星”的必修课。

黄奕母女俩的对话,可以称得上“第3选择”的经典范式——用“我看到你、我找到你、我和你协同”的四步,把“尊重或阻止”的选择题,升级为“怎样一起把梦做得更安全、更长久”的共创题。

“第3选择”是火爆全球、畅销多年的《高效能人士的七个习惯》中最具启发性、最具影响力、最具凝聚力也最激动人心的一个原则。作者史蒂芬·柯维在书中表示:“‘第3选择’能够改变一切:生命不是一场网球赛,只有一方能赢球;只有当双方都赢,才能够共同创造一种新局面。彼此都感到满意时,人们才能做出合理的决策。第3选择不需要任何人做出牺牲。这就是我想写这本书的原因。”

* 以下内容摘编自史蒂芬·科维《第3选择》

采用什么样的方法处理问题,就会得到什么样的结果。要解决最棘手的问题,我们必须彻底改变思路,使用“第3选择”思维模式:我看到自己——我看到你——我找到你——我和你协同。

矛盾冲突中,如果一方提出:“也许我们可以达成一种前所未有的更好的解决方案,你愿意考虑第 3 选择吗?”于是,激动人心的时刻到来了。几乎从来没有人问过这个问题,但它恰恰是解决冲突、改变未来的关键。

家庭矛盾的解决四步曲

家庭最需要协同,却又极易误解协同。家庭既可以让我们见证最伟大的协同,也能让我们经历

最深沉的痛苦。有了第 3 选择,便能拥有一种积极正面、可以依靠、创意无限的家庭关系。

协同是家庭的本质,社会上的很多问题都起源于家庭。人们都有普遍需求,我们需要安全感,需要被欣赏、尊重和鼓励,需要被爱,这些需求可以体现出亲子以及伴侣之间最甜蜜的满足感。

在我们的调查中,被调查者反映了一些他们生活中的严峻挑战:

“和我们最亲近的人坦诚交流,从来都不是一件容易的事。”

“我的伴侣无法共享我每前进一步所获得的快乐。”

“我是一位单身母亲,对我来说,给家庭带来满意的生活一直都是比较困难的事。”

“两个孩子在读大学后,我患上了可怕的空虚综合征。我怀念做母亲的快乐,渴望被需要……”

家庭冲突是生活中最令人悲伤的难题。

我该如何经营一个拥有第 3 选择思维模式的婚姻和家庭?

我该如何把积累的矛盾关系转化成我内心深处渴望的和谐亲密的关系?

第一步:我看到自己

一切得从自己开始。正如我的一位朋友、家庭顾问布伦特·巴洛说的,“如果你想改善自己的婚姻关系,就得照照镜子”。

如果我认为问题出在伴侣或孩子身上,那就是我的问题了。如果我把自己看作无辜的受害者,那么我只会是一个无理、冷漠、愤怒的家庭成员。

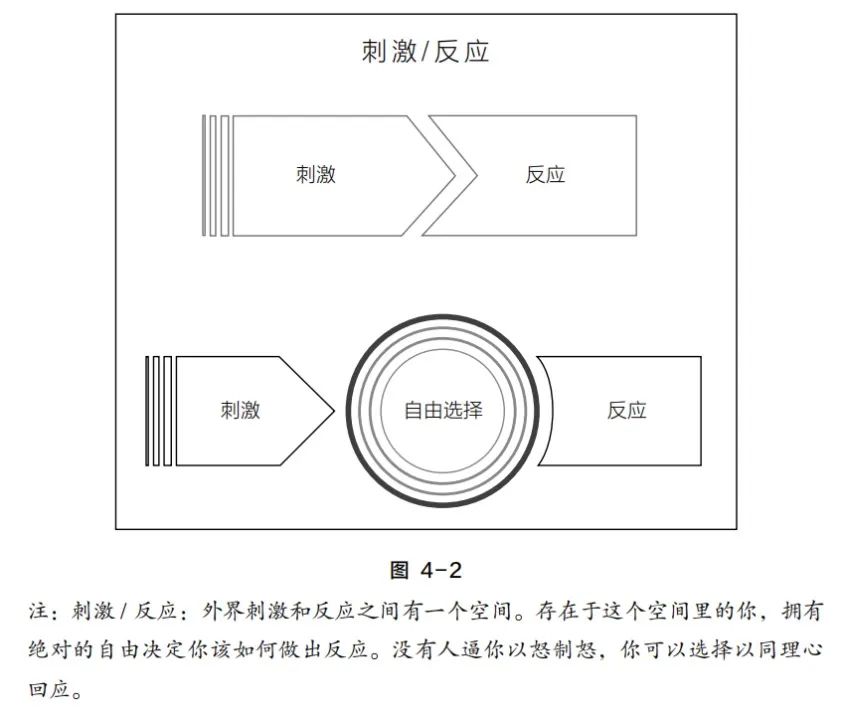

我必须承认一个简单的事实:我有自由选择对任何刺激的反应,没有人可以在我的反对下强迫我感受或做任何事。也许我不能控制发生在自己身上的事,但我有能力决定如何思考、如何感受,以及如何采取措施。

太多的人没有掌握这个基本原则。我们经常听到这样的抱怨,譬如“他让我发狂”,“她让我无路可退”。虽然别人可能会欺骗我,但最后是否要选择扮演受害者的角色取决于我自己。如果我在心理上陷入一种“我对彼错”的思维模式,那么我已经深受“两种选择”思维模式的影响。

相反,如果我审视自我,我就会有独立的判断和选择,就会选择自己的回应。我就能用宽容的言辞回答不友好的言辞,我就会用微笑代替生气。当面对一个辛苦了一天而身心疲惫的另一半,我就会体贴和关心ta,而不是向ta抱怨自己也辛苦了一天,似乎是为了比谁更悲惨。

找回迷失的自我认知并不是一件容易的事,却是有可能的,而且可能是瞬间的事。当我告诉人们他们是独立的个体,拥有绝对自由的选择权时,他们会恍然大悟般从椅子上跳起来。“最近我想的全是令我痛苦不堪的丈夫,”一位女士可能会这么说,“但是除了我自己没人可以让我痛苦啊!”而男人也许会下定决心说:“我再也不生气、不焦虑了!”

外界刺激和反应之间其实有一个空间。存在于这个空间里的你,拥有绝对的自由决定你该如何做出反应。

在这个空间里,你可以看到自我,也可以发现你的最大价值。你可以停下来在这个空间里深思熟虑一番,想想你的道德感,想想你对家庭的爱,想想你的生活原则,你自然就会做出决定。

可惜大多数人并没有意识到这个精神空间。因为他们没有意识到自己拥有自由,他们只是在两种方法之间做出选择:要么生气,要么压制怒火,错误地以为只要他们忽略问题,问题就会迎刃而解。

现在你有了第 3 选择:你可以选择超脱这些情感。生气是你自己做出的选择,它并不能主动施加给你,你有权决定是否生气。你无法控制别人的行为,但是你能控制自己如何回应。相比抑制你的感情或者任由感情爆发,更好的选择就是改变它们。改变是比“抑制”和“任性”更好的选择。

不过,长期维持这种新的思维模式需要付出努力。在你还来不及理清思绪的时候,旧思维会条件反射般进入你的脑海,让你不假思索地做出反应。因此,你需要深思熟虑、头脑清晰、反复实践来避免这样的条件反射,转而选择同理心。

第二步:我看到你

“我看到你”意味着“我认同你独特的个性”。在家庭里,欣赏对方独一无二的个性并不是一件容易的事。我对家人有所期望,但如果我把自己的思想和期望强加到他们身上,那是万万不对的。如果我爱他们,我就要把他们视为个体并尝试理解他们的差异。

一位因儿子沉迷电子游戏而焦虑的母亲,通过学习电子游戏并参与其中的方法也许能和儿子成为朋友。一位视妹妹的艺术细胞为无知的务实派哥哥,如果学会欣赏妹妹的先锋艺术表演,也许能为自己的事业带来一些创意。如果我们欣赏别人的价值观,那么他们通常会做出积极的回应,也同样会欣赏我们的价值观。

当然,我们应该让家人远离有害和浪费的习惯,并引导他们从中走出来。在一些家庭里,这样的行为已然失去控制。任何人都没有义务默认甚至宽恕非法和无理的行为。

“我们一点儿也不一样”,“我们毫无共同之处”,这些抱怨导致“不和谐”离婚。互相疏离的父母和子女也会如此抱怨。其实,不同的兴趣爱好、非凡的天赋、古灵精怪的个性,都能赋予生活和爱情更多的乐趣。

“不和谐”与“同理心”是相对的。这两个词都基于“感同身受”的概念。正如史蒂芬·斯托斯尼所说,同理心“会让你对爱人的个性和弱点异常敏感,它会让你看见伴侣与你的迥异之处,不同的经历,不同的气质,不同的缺点,还有不同的价值观”。

家庭是最完美的互补型团队,不同的天赋、彼此的深爱让家人团结一致,让人们懂得欣赏彼此截然不同的分工、感受和能力。

我给我已婚孩子的最好建议就是:不要试图让你的配偶更完美,试着让ta更快乐。试图改变他人的方法并不可取,这样只会让我们在关系中漠视对方的独特天赋。不要试图改变他们,学会欣赏他们的与众不同,配合他们,并尽你所能让他们开心。

第三步:我找到你

弥合家庭分歧的办法就是找到你的爱人,和他们进行“发言权杖”沟通。虽然争吵不是一个人的事,但是疗伤过程的启动只要一个人就够了。这就是第 3 选择解决问题的先决条件。

它是这样起作用的。当我对你说“‘发言权杖’交给你了”,就意味着除了重申你的立场,我不能发表意见。我可以通过问你问题来让自己理解你的观点,但是我不能表达自己的观点,我不能表示赞同或反对。我能做的就是和你交流你的观点,直到你认为我理解了你的观点为止。然后你把“发言权杖”传给我。现在轮到我发言了,你需要安静倾听,直到我认为你理解了我的观点为止。然后我把“发言权杖”传给你。

“发言权杖”沟通法将防御性的负能量转换成创造性的正能量。原因如下:当你投入地倾听他人直到他们感觉自己被理解的时候,你传达的是“他们对你而言非常重要”的信息,你在肯定他们。这一点非常有治愈作用,以至他们无法反驳,只能逐渐向你敞开心扉。

我曾经听到一个男人把他的妻子称为“反驳机”。无论别人说什么,她都会反驳。女儿如果说“我再也不去学校了”,她的母亲会回答:“你疯了吗?你肯定是要去上学的。”这个回应切断了她女儿的心理氧气,最终她会强烈反抗,开始反攻。

如果你本能地反驳她说的所有话,她真的可以很放松、不拘束地与你沟通吗?

如果她不愿意上学,你会感受到她真正的痛苦是什么,以及她为什么会有这样的痛苦吗?

善意的父母常常觉得自己的工作就是解决孩子们的问题。更敏感的父母会以建议作为回应。当他们的孩子说“我有一个问题”时,他们回应:“哎呀,有些事情你得考虑。”

但是父母的真正职责是培养孩子想出自己的第 3 选择。当你的孩子说“我有一个问题”的时候,你要多加注意,ta可能已经陷入两种选择的困境,譬如ta的朋友在给她施加压力,ta在学校的成绩不达标。明智的家长会这样回应:“我想知道你更多的事情”,“你真的纠结于此”,“你不知道该怎么办”。

光是给出建议的做法是不对的,无论这个建议有多好。你夺走了孩子一个成长的机会,一个ta向你们畅谈或畅想自己关于这个问题的复杂情感的机会;你抹杀了孩子的智慧和主动性,你令ta丧失了提出自己的第 3 选择的机会,你让ta变得更加依赖你,更糟糕的是,依赖会引起无助和愤恨。

在给出建议之前,你可以用同理心倾听,认真地听孩子把话说完,ta可能会自己想出大部分答案。你可能会和孩子一起想出一个共赢的第 3 选择。

从你自己开始,请你的孩子、年迈的父母、配偶告诉你关于他们的故事,特别是他们在困境中的故事,你就可以打造一种同理心的家庭文化。增强自己同理心的力量,让他们讲述所面对的冲突、遇到的误解和奋斗的故事。当你以同理心与他人建立起关系时,你会发现他们也会做出同样的回应。同理心是可以传染的。

第四步,我和你协同

家庭本身就是一个第 3 选择。它以两个独立的人以及两种不同的文化背景相结合的婚姻开始。如果尊重自我与配偶并具有同理心,结果就是产生第三种文化,一种新的卓有成效的关系,从中我们可以找到最真切的快乐和最深刻的满足感。

我们审慎地选择协同思维模式来打造第 3 选择的家庭:既不是我的方法,也不是你的方法,而是更好的方法。我们在交互中坚持不懈地寻找第 3 选择,以培养自己的协同思维模式。怎样培养孩子、管理资金、平衡家庭与事业、选择宗教信仰、促进亲密关系,这些都是需要用协同来处理的重要问题。

如果你想进入积极的协同状态,不能过分强调“我看到自己”“我看到你”“我找到你”等思维模式的重要性,甚至不要刻意去想我要和你共同达成第 3 选择,除非你有同理心并尊重他人。否则,协同尝试只会沦为心理游戏。协同是发自肺腑的,如果我只是在玩游戏,你会感觉到的。

夫妻双方可以在“感情破裂状态”下共同生活几十年。相同的问题会引发一次又一次的战争,因为两个人都没有勇气去问对方:“你愿意去找比我们现在所拥有的更好的东西吗?”

但如果我们问出了这句话,我们就有可能进入“第三空间”。我不是让你同意我的看法或放弃你的主张,而是找到一个整合我们两个人最佳见解的新选择。

在第三空间里,我们“做出根本性的转变,脱离不考虑现实感受的二元空间,采用整合互补的思维模式,将不同的价值观、行为和信仰融合为一个崭新的整体”。更简单的表达是,我们停止思考“我的方法和你的方法”,开始思考“我们的方法”,一种善加利用我们独特优势的方法。在第三空间里,“我们的所到之处是我们从未到过的地方”。

第3选择行动指南试试看!

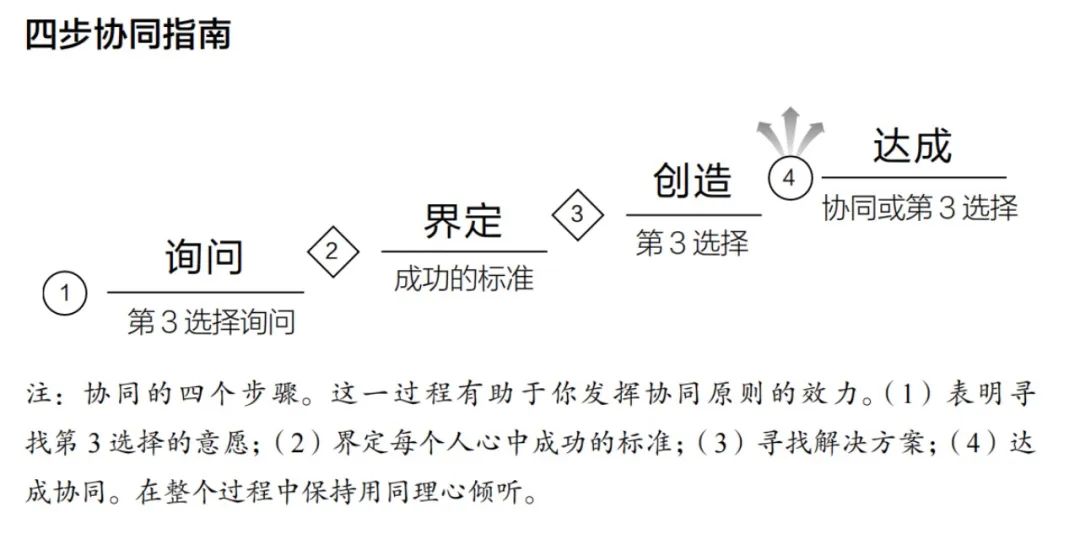

如何达成协同?

1. 以第 3 选择的思维模式提问

在冲突或有创造性的环境中,这个问题帮助所有人放弃固执和成见,向着第 3 选择的思维模式发展。

2. 界定成功的标准

列举或用一段话描述所有人眼中成功结果的特征。同时回答下列问题:

• 是否所有人都参与了标准的制定?我们是否得到了最广泛人群的最普遍想法?

• 我们真正想要的结果是什么?真正要做的工作是什么?

• 什么样的结果使每个人都成为赢家?

• 我们愿意放下原有的需求寻找更好的结果吗?

3. 创造第 3 选择

遵循以下指导方针:

• 保持游戏心态。它不是“真实的”,人人都知道它是一个游戏。

• 避免下结论。避免协议或共识。

• 避免判断别人或你自己的想法。

• 建立模型。在白板上画示意图、流程图,构建实际模型,撰写草稿。

• 激发他人的创意。颠覆传统观念。

• 迅速执行。设置一个时间期限,保持活力和思维开阔。

• 酝酿多种想法。你无法预料哪一次不假思索的领悟就可能带来第 3 选择。

4. 达成协同

你在人们的兴奋与激情里识别出第 3 选择,新的选择符合成功的标准。注意要避免将错误性妥协与协同相混淆。妥协令人满意,但并不让人感到快乐。妥协意味着人人都有损失,协同意味着人人都有赢的可能。

开白名单 duanyu_H|投稿 tougao99999