原创 别再乱买茶!茶叶就分寒、温、平三类,1招教你精准选对茶

丨本文由小陈茶事原创

丨首发于搜狐号:小陈茶事

丨作者:村姑陈

《1》

下午的时光最是惬意,阳光透过纱帘洒进屋子,在茶几上投下细碎的光影。

烧一壶山泉水,听着壶底咕嘟咕嘟的冒泡声,仿佛连空气都跟着舒缓起来。

随手从马口铁罐里取出5克干茶,深吸一口,还带着山野间的清冽气息。

沸水注入盖碗的刹那,茶香腾起,恍惚间又回到了上茶山的日子。

氤氲茶香裹挟着草木清韵,让人恍然惊觉,原来日子的滋味,都在这一杯茶里。

作为多年老茶客,常收到茶友们带着困惑的留言。

有人捧着新茶踌躇:“这茶喝了会不会太凉?”

也有人拿着茶样犹豫:“总怕买错茶,喝着不舒服。”

其实选茶不必如临大敌,茶叶纵有千般姿态,归根究底不过寒、温、不温不寒三种秉性。

掌握了这个诀窍,往后喝茶,便能少走许多弯路。

《2》

清热降火选寒性。

盛夏午后,暑气蒸腾得人浑身烦躁,总想来杯清爽的茶降降火。

老茶客都知道,绿茶和黄茶茶性偏寒,是清热解暑的好选择。

先说大家熟悉的绿茶。

绿茶属于不发酵茶,绿叶清汤,清新爽口。

采摘结束后,茶青就需及时送往茶厂,进行高温杀青处理。

新鲜的茶青在铁锅里翻来覆去地炒制,钝化多酚类氧化酶的活性,这样就能阻止茶叶发酵,最大程度保留鲜叶的绿色和清爽口感。

也正因为杀青彻底,又不经过发酵,绿茶里的茶多酚基本没怎么转化,含量比其他茶类都高,这也是为什么绿茶喝起来鲜爽的原因。

再说黄茶,这算是茶界的“低调选手”,很多人连名字都没听过。

但黄茶的工艺和绿茶很像,只是多了道“闷黄”工序。

杀青后的茶叶用湿布捂着,让它在温热的环境里微微发酵,这一闷,茶叶的颜色就从绿变黄,口感也变得更醇厚柔和。

但不管怎么变,即便经历了这道工序,黄茶的茶多酚含量依然居高不下,与绿茶一样。

茶多酚这东西,就像硬币的两面。

一面,它有消炎杀菌的作用,很多防上火的牙膏里就加了茶多酚。

暑热天里,泡上一杯绿茶,清冽的茶香混着凉意直透心底;嗓子肿痛时,喝几口黄茶,微微的涩味里藏着天然的消炎成分。

另一面,对于肠胃弱的人来说,若是空腹喝茶,或许只是简单喝了两道茶汤,就会感到胃粘膜受到刺激,引发不适。

因此,建议等饭后半小时再喝。

《3》

虚寒体质选温性。

每到盛夏,蝉鸣撕开热浪的午后,不少人总下意识避开红茶、岩茶,觉得它们“易上火”。

传统观念里,全发酵的红茶被贴上“热性”标签,岩茶更因焙火工艺被视作“夏日禁忌”。

可事实真是如此吗?

先说红茶,它的全发酵工艺让鲜叶在揉捻后充分氧化,茶多酚大量转化,茶性也随之变得温和醇厚。

过去总有人担心,夏日喝红茶会像往高温天里添把柴,实则忽略了个人体质问题。

有人喝红茶后感到燥热,或许是茶叶品质不佳、过量饮用,又或是本身体质敏感。

有人反而借由红茶的温润,缓解了冷饮过度带来的肠胃不适。

岩茶的处境更委屈。

中火、足火的武夷岩茶,历经炭火慢焙,干茶带着焦糖香与焙火韵,常被误解为“火气十足”。

但老茶客都知道,优质岩茶的焙火并非简单加热,而是让茶叶褪去青涩,内质更醇厚耐泡。

夏日久坐空调房,人体易被冷气侵扰,此时一杯温热的岩茶,反而能驱散体内寒气,让气血流通更顺畅。

“上火”这件事,本就没有标准答案。

现代人总在空调房与烈日下反复切换,过度依赖冷饮,反而让脾胃虚寒加重。

温性的红茶与岩茶,恰恰能中和贪凉带来的弊端。

红茶的甜润滋养脾胃,岩茶的醇厚化解湿气。

只要控制好饮茶浓度,根据自身状态调整,夏日饮温茶非但不会火上浇油,反而是祛湿驱寒、平衡身体的好帮手。

《4》

不温不寒的茶适配人群更广。

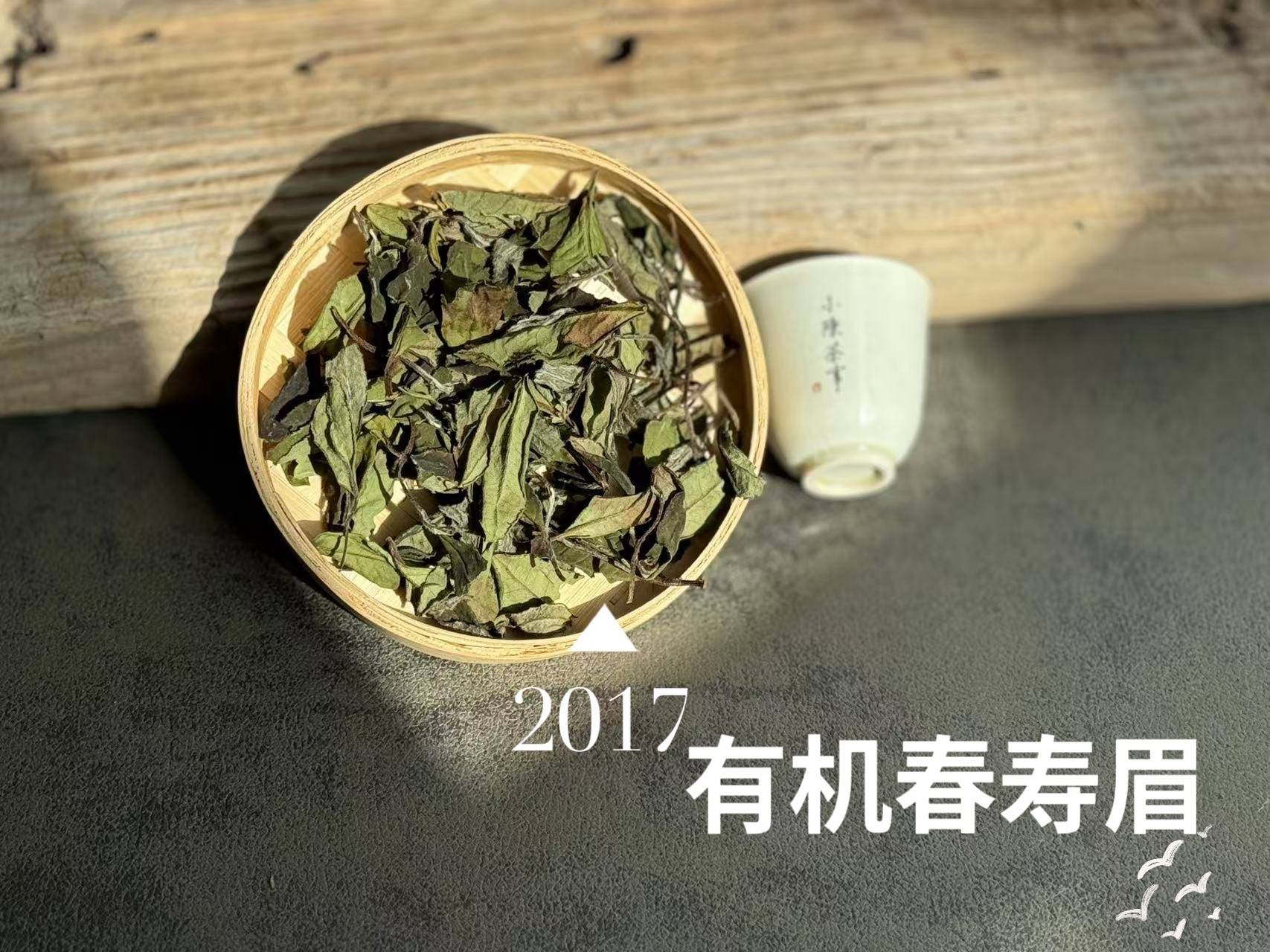

要说适配人群最广的,当属不温不寒的白茶。

总听人说“白茶性寒,新茶要存三年才能喝”,可当你真正了解白茶,就会发现这个说法太过片面。

作为六大茶类中工艺最质朴的存在,白茶从诞生起便带着天然的温和,随着时间流转,更沉淀出老少皆宜的独特魅力。

白茶的特别,藏在不炒不揉的简朴工艺里。

没有高温杀青的急火攻心,茶叶中的多酚氧化酶得以保留活性,这就像埋下一颗神奇的种子。

新白茶做好后,存在干燥的仓库里,这些酶会悄悄推动茶叶转化,让茶香与滋味不断蜕变。

刚烘干的新白茶,带着植物烘干后的清香与毫香,茶汤清冽似山泉水,虽少了醇厚感,却最适合消解夏日暑气。

存放三个月后,花香愈发沉稳,入口开始泛起稠润感。

到了半年左右,清新与醇厚交织,呈现出“半新不老”的迷人风味。

当白茶存满三年晋升为老白茶,才真正迎来高光时刻。

那些曾被担心的苦涩物质,在时光中逐渐被氧化络合物包裹,黄酮类等有益物质反而越聚越多。

此时的茶汤,褪去了青涩,变得甘醇如蜜,温润似暖阳,即便肠胃敏感的人喝起来也毫无负担。

从新茶的鲜爽到老茶的温润,白茶始终保持着不寒不燥的中庸之道。

它像一位随岁月成长的老友,年轻时清爽宜人,年长后沉稳包容,无论什么体质、什么季节,都能包容,更是成为男女老少皆宜的温和之选。

《5》

喝茶这件事,说到底就像四季流转。

春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,各有各的妙处。

寒性茶的清爽,温性茶的醇厚,平性茶的温和,就像生活里不同的风景,没有高低好坏之分。

有人爱绿茶的鲜灵,有人恋红茶的甘醇,还有人痴迷白茶的岁月陈香,不过是在茶汤里寻找与自己契合的那份感觉。

茶从山间来,最终又回到生活中去。

不必纠结哪种茶“最好”,顺着自己的心意、跟着身体的感受,在茶香氤氲中,享受当下的每一口滋味。

原创不易,如果您觉得这篇文章对您有帮助,请帮忙点个赞。

关注【小陈茶事】,了解更多白茶,岩茶的知识!

小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。