老姜,对得起观众。

久违7年,姜文终于杀回来了。

带着他导演生涯的第七部作品——《你行!你上》。

民国三部曲之后,谁也没想到,姜文这次拍了个有关郎朗的电影。

郎朗和姜文,简直就是两个完全不同的人。

一个是用婉转的古典乐抚慰人心的钢琴家。

一个是敏感尖锐,用电影剖开现实的硬汉导演。

一个优雅至柔,一个生猛锐利。

这俩人是怎么扯到一部电影里去的?

更让人好奇,老姜这次葫芦里究竟卖的什么药?

昨天,我去看了电影。

先说我最直接的感受,一个字:爽!四个字:酣畅淋漓!

从未想过,看古典乐会看得如此带劲。

像刚参加完一场百米赛跑,即使走出影院,仍然意犹未尽,血脉偾张。

爽完之后,回味过来,就是“服”。

姜还是老的“辣”。

姜文想拍的压根不是郎朗,这也并非一部音乐传记片,而是与每个人息息相关的,一个有关梦的故事。

它讲的是郎朗父子的传奇历险,也是两个野心家的一拍即合。

从沈阳的天赋初显到北京的小有成就,从德国、日本的初露头角到美国的声名大噪。

郎朗的3岁到17岁,弹琴好似取经。钢琴八十八键,多过八十一难。

但他们无畏跌倒,只顾埋着头赶路,直至最后走到最高的艺术殿堂。

在这个过程中,他们无视困难,始终听从自己内心的声音,向着唯一的目标。

“燃”是第一观感。

这种燃,是两个坚定不移的灵魂,在目标面前展现出来的近乎疯狂的追求。

父子俩这一路,困难比鼓励多。

钢琴老师放弃郎朗;

到美国求学,被骗以为要去白宫弹钢琴;

被美国经纪人质疑教育方式。

经历了无数个怀疑与自我怀疑的时刻,但父子俩从未言弃。

越说我不行,越是要比个高低。

你说中国人比不过日本人,他们偏偏放弃保守的曲子,用没有彩排过的曲目打一场翻身仗。

你说我们土,但就是这么土的两个人,从德国赢到日本,从美国到世界之巅。

认准目标,不管三七二十一,干就完了。

乍一看,这是个少年逐梦音乐的成长故事。

但你细品,姜文只是借了郎朗的壳,讲述了每个普通人的梦。

山高水阔不辞其远,赴汤蹈火不改其志。

当你的情绪跟着琴键的起伏而汹涌澎湃。

当你一次次地跟着“郎朗”的演奏而热泪盈眶。

你会发现自己早已不自觉地带入进去,唤醒了心中久违的赤热。

都说姜文的电影,是为了醋才包的这盘饺子。

《你行!你上!》也不外如是。

这部电影里的醋,就是两个没有杂念的人,到底能做成什么事?

人这一生大部分的痛苦,其实都来源于想太多而做太少。

可若是你找到自己的热爱并全力前进,它会托举你到任何你想去的地方。

音乐不仅仅是郎朗的热爱,也是父亲郎国任的,但围绕着他的杂念很多:

比如外界的质疑。

朋友说,你一个拉二胡的能培养出什么钢琴家?

老师说,跟着大师才能成为大师,跟着父亲只能成为第二个父亲。

再比如权威的打压。

他给郎朗报名克鲁兹,激怒了郎朗的伯乐,对方以不再教郎朗为威胁。

到了美国,经纪人签下郎朗却只让他对牛弹琴。

郎国任偷偷联系顶尖的指挥家,给郎朗另谋生路,校长和经纪人却痛批他会害了郎朗。

但郎国任自始至终没有怀疑过自己的方向。

当郎朗的伯乐要求他跟自己去西方的时候,电影给了这样一个镜头。

郎父孤零零地站在桥的一端,而对面是大师和一群西装革履的人。

这不就是梦想与现实的两端吗?

坚持梦想,可能身后空无一人。

但屈从现实,就会丧失初心。

郎国任是怎么做的?

他向着人群大吼“我才是总设计师,你们都是临时工。”

这不是自傲,而是认准了一件事,就必须自己走下去的韧劲。

同样,在郎朗的身上,也有许多的杂念。

初到北京,欧亚老师不愿意再教郎朗。

郎朗不懂她经历过的伤痛,回家和父亲大吵一架,一度丧失斗志不想学琴。

成名之际,郎朗和另一位钢琴家尼古拉交替上场,紧张到晕厥。

是父亲一遍遍向他确认“紧张?还是害怕!”,紧张你能创造奇迹,害怕你就完了!

这才让他心定神凝,继续专注自己的内心。

不畏难,就不难。

在郎朗父子身上,你会发现,其实要做成一件事,就是两个字:纯粹。

王阳明说过一句话:“凡人智能想去不甚远,胜负之诀在不动心。”

每个人都曾做过梦。

有些人实现了,有些人却只能在暮年缅怀,不是因为两者智力相差多少,而是因为他们被杂念绊住了。

他们总会设置无数情境和前提条件:

“这么难的事真的能做成吗?”

“别人做不成我为什么能做成?”

“要付出多么艰难的努力?”

电影没有去写郎朗付出了多少练习,没有去大灌反胃鸡汤,而是告诉你极致专注之后,就会有不一样的事情发生。

没有什么路是一走就通的,关键在于要先开始走。

就像里面有句台词说的那样:“咬死你能改变的事,我们只能改变自己。”

何谓抓住自己能改变的事?

方法就是摒弃杂念。

很多时候,打败我们的不是对手,而是内耗,是自己身上那沉重的包袱。

但就如同郎父所说的那样:一竿子插到底。

告诉自己“我行!我上!”,先有了破釜沉舟的勇敢,才有捅破天花板的底气。

其实在这部电影中除了带劲,你也依稀能窥见姜文的一丝柔软。

有一个镜头浪漫得无以复加:

郎朗去美国前搬家,特意为邻居们弹奏了一轮组曲。

从《小芳》到《千万次的爱》再到《浏阳河》和《保卫黄河》。

钢琴从吊轨上缓缓而下,在柔光的烘托中,郎朗的手指翻飞演奏出每个中国人最耳熟能详的音乐。

漫天玫瑰花雨落下,所有人陶醉其中。

包括镜头之外的我们。

钢琴是为谁而弹?

为的是那万家灯火,那无数平凡普通的人们。

电影为谁而拍?

为的是被共同的情感印记紧紧联系在一起的我们。

当《保卫黄河》昂扬的曲调一响起,影院里的我几欲落泪,我想没有人能不为它而心潮澎湃。

而我走出影院也恍然大悟,在姜文的表达里,钢琴从来不是曲高和寡的艺术,而是每个中国人的情感共鸣。

我为什么觉得这部电影燃?

是因为我们同他一样,对这片土地爱得深沉。

是因为我们对这个民族,对我们的同胞,有着最朴素的热爱。

这种爱,不需要任何技艺的加持,而是一种天然的流露,只需唤醒就可。

同理,姜文的电影,也是如此。

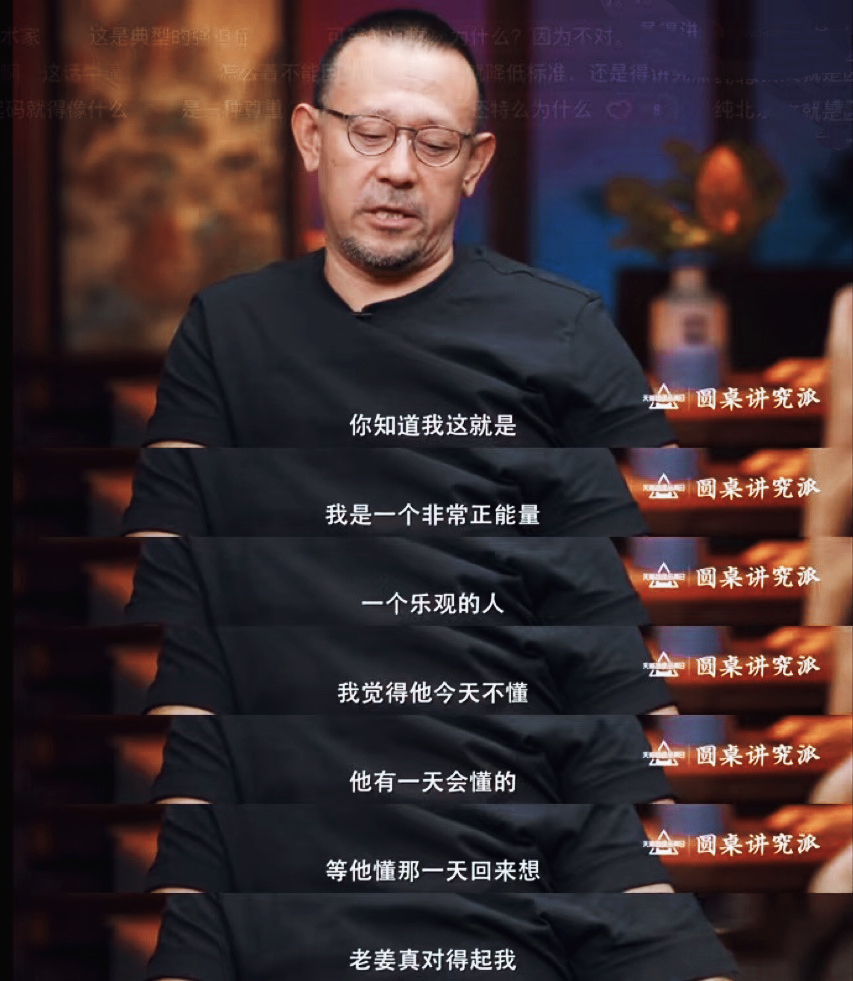

有一期《圆桌派》里,窦文涛问姜文,你怎么敢把你的梦拍出来给十几亿人看?

姜文不假思索地说:因为我拍的是他们的梦。

姜文不糊弄观众,因为他有他自己的“道”。

他的电影从不是娱乐的消费,而是对普通人欲望的真实表达。

在他的电影里,人民不需要是高高在上的启蒙者,他们需要的是能映照灵魂、唤起共鸣的一面镜子。

《阳光灿烂的日子》里,他写普通人在时代浪潮下的无力。

《让子弹飞》里,他替人们说出“站着,把钱挣了”的骨气。

《你行!你上!》也是一样。

他鼓励每一个普通人,有梦就去干,别管别人怎么看,你行,你一定能行。

有太多电影人喜欢玩滤镜粉饰太平,但姜文偏撕开真实一角,露出鲜血淋漓的骨肉与不屈的脊梁。

记得焦雄屏曾说过一句话:“姜文就是影坛的稀有动物。”

为什么?

姜文一直在保持自己的赤诚,他不谄媚,不下跪,只说真话。

让观众在故事中感受共鸣的颤抖、愤怒的力量与行动的勇气。

他不肯糊弄观众哪怕一分一秒,只为把最真诚的故事讲给我们听。

这份灼热的清醒与立场,在这个时代愈发珍贵。

他把自己赤诚都埋在他的作品里,等待着观众去发掘,即使当下没有发生也没事,因为总有一天会发现。

正如他自己所说的那段话:

“假如一石激起千层浪,那是好事,激起的浪越多越有意思。”

老姜,对得起观众。

这次,也是一样。

PS.碎片化时代,坚持原创不易,欢迎在文章结尾给我们点一个【赞】+【在看】,你的支持就是继续创作的动力!

识别二维码 ★ 关注桌子

推荐阅读(点击蓝色小字即可):

本文编辑:鱼鱼鱼,排版:造梦。图片来源于网络,如有问题请联系后台。

愿世界上所有相同磁场的人都可在这里相逢。我是桌子,谢谢你的阅读。